初秋时分的西藏林芝,天高云淡,草木葱茏。高耸入云的南迦巴瓦峰,奔腾不息的雅鲁藏布江,见证了对口援藏30年来雪域高原的沧桑巨变。

8月26日至30日,2024年中国科协党校“领航计划”青年科技领军人才国情研修活动首次在西藏举办,来自五湖四海、不同领域的35位优秀青年科技人才走到一起,围绕生态、农牧、能源等重点领域,深入了解世情、国情、科情,汇聚起科技报国的“青春力量”。

来到西藏,最直接的挑战便是高寒缺氧、日照强烈——这一“寒”一“热”,让青年科技工作者有了大显身手的机会。十余年来,西安建筑科技大学教授王登甲带领青年团队,围绕高原太阳能供暖系统设计与设备产品“高原病”技术难题开展科技攻关,提出了大规模安全集热、大型水体高效蓄热、分时分区精准散热的高原城镇太阳能零碳供暖技术体系,显着改善了西藏地区的城乡人居环境、保护了高原脆弱的生态环境。

2023年,王登甲通过西藏自治区柔性引才方式,来到西藏科技厅直属事业单位能源研究示范中心,开展太阳能零碳能源系统技术攻关、成果应用和科技指导工作,续写西安建大三代学人接力“温暖”雪域高原的故事。

“稳定、发展、生态、强边”是西藏发展的四件大事,西藏大学副校长、教授方江平带来一堂高水平的“西藏生态科普课”,从西藏的社会状况、自然生态、环境现状、生态安全、生态文明等五个方面,系统介绍了西藏特殊的地理环境和重要的生态战略地位,他表示,“西藏仍然是全球生态环境最好的地区之一,但其生态系统极为脆弱,生态文明建设重要性和艰难性并存。”

河南大学生命科学学院副教授孙晓的研究方向是“入侵生态学”,他的科研团队从微生物学、代谢组学、昆虫行为学等角度阐明了入侵植物机制。对于脆弱的西藏生态环境来说,防范外来物种入侵与保护生物多样性具有重大意义。

孙晓建议,要完善雅鲁藏布江沿线绿色发展长效投入机制、科学决策机制、责任追究机制,针对印加孔雀草、曼陀罗等重点入侵物种持续加大科研支持力度,在入侵动态监测、入侵机制及绿色防控治理等方面开展研究。另外,要加强科普宣传,让“绿水青山就是金山银山”的理念植入人心。

“结核病是引起死亡人数最多的传染病,我国是结核病高负担国家,而西藏又是我们国家结核病高负担地区”,学员小组讨论环节,解放军总医院第八医学中心结核病研究所副所长龚文平介绍了我国结核病流行现状,以及西藏地区结核病防控面临的挑战。

龚文平表示,在结核病防控方面,结核潜伏感染鉴别诊断是目前最突出的短板之一。基于多组学数据构建人工智能诊断模型是解决这一瓶颈很有潜力的方向,可以指导医生对结核潜伏感染进行早期精准诊断,为结核病的早期预防和预防性治疗提供新的工具。

据了解,龚文平团队正在进行这方面的探索,相关研究成果经过验证后可以在西藏推广,推动以结核病为代表的重大传染病发现关口前移,助力终止结核病的目标如期实现。

从国家自然科学基金“十四五”发展规划,到新时代党的治藏方略,从生成式人工智能的应用场景,到西藏的生态环境与生态安全,从援藏干部的经验分享、一线故事,到雅尼湿地、全国援藏展览馆等地的现场教学……一周的研修活动紧凑务实、干货满满。

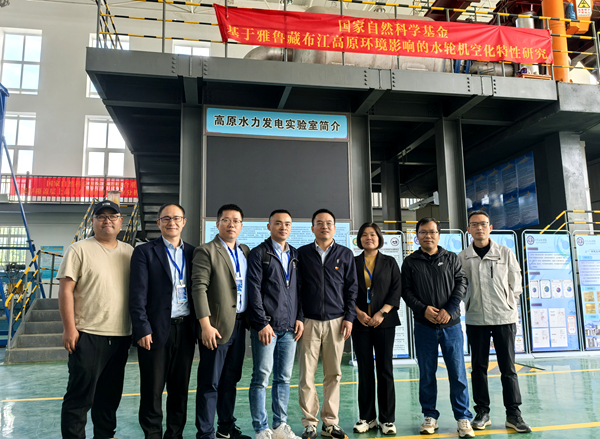

活动尾声,部分学员还赴西藏大学、西藏农牧学院、西藏自治区科协、西藏自治区农牧科学院、西藏林周草牧业科技小院、西藏自治区能源研究示范中心,以及拉萨高新区、拉萨市人民医院等地交流对接、深度调研,与西藏本地青年科技人才和单位建立对口联系。

研修活动结业典礼上,吉林大学中日联谊医院纳米医学转化研究中心主任陈芳芳教授动情地说,“感谢中国科协和西藏科协提供的机会,让我们开阔眼界、汲取知识、净化灵魂”,在西藏深刻感受到“治大国如烹小鲜”“齐家治国平天下”的丰富内涵,更加体会到作为一名女科技工作者的使命担当。

对于南京工业大学先进材料研究院副研究员闾敏而言,还有一个“众里寻他千百度”的意外收获:陈芳芳教授苦寻不得的蛋白质“标记”染料,她知道在哪里,而闾敏要找的“既懂纳米粒子,又懂基础科研”的临床医生,正是陈芳芳。

广东省科学院生态环境与土壤研究所副研究员吴云当说,“此次活动在我心理上产生了一次触动,第一次直观地与西藏之间产生了关联”,他还畅想了一个愿景——他想通过实际行动为西藏做一些贡献,很多年后还能再参与“领航计划”,届时与大家分享自己的科技援藏故事。正如西藏大学科学技术协会秘书长高飞教授所说,此次研修活动既是国情教育的生动课堂,也是引导青年科技人才科技援藏的有力动员。

研修活动期间,青年科技人才谈得最多的,是“我能为西藏做点什么”。河南农业大学教授王政谈到,“广大青年科技人才要更好地发挥专长,努力解决西藏的实际问题,特别是亟待解决的卡脖子问题。这次研修活动是一个学科交叉、人才交流的平台,我们要更多思考能为西藏带来什么,面向国家需求,做出自己的贡献!”

中国科协援藏干部、西藏科协学会部部长张晋香为研修活动的策划、组织付出了艰辛努力,她表示,中国科协党校“领航计划”青年科技领军人才国情研修活动(西藏班)是一次“精准援藏”的生动实践,为青年科技人才创造了宝贵的跨专业、跨学科、跨行业交流学习平台,“很高兴看着我播种的种子一点点生根、发芽、开花,汇聚起科技报国的青春力量。”

研修活动“有终点”,科技报国“无止境”。同济大学援藏干部、西藏农牧学院科研处副处长李奇告诉记者,作为援藏干部,亲身体验到科技教育援藏的力量,使得西藏与内地的差距逐步缩小。他建议,“在资金和政策扶持上应以‘人’为核心,不仅要引才,更要育才、留才。通过柔性引才和教育援藏,让专家走进来,通过联合培养,让本土人才强起来,推动西藏人才工作高质量发展。”

〔2024中国科协党校“领航计划”青年科技领军人才国情研修活动(西藏班)学员、光明网记者 战钊〕

日前,北京理工大学张军院士团队首创片上光谱复用感知架构,自主研制了国际首款百通道百万像素高光谱实时成像器件,其光能利用率创造了世界纪录。相关成果日前在《自然》期刊发表。

13日,全球首个吉瓦级海上光伏——国家能源集团国华投资山东垦利100万千瓦海上光伏项目首批光伏发电单元成功并网,成为全球率先成功并网的最大海上光伏项目。

当前,我国全面推进乡村振兴的基础扎实,农业现代化正向纵深迈进,更需要铆足干劲、再接再厉,大力提升农业发展的质量和水平。

北京大学郭雪峰教授、山东大学李延伟教授和北京大学莫凡洋教授等联合研究团队,通过在芯片上对开环易位聚合反应的在线调控,实现了单个聚合物的精准合成,有望为聚合物材料精准制造与有机合成领域带来革命性进展。

构建具有我国特色的工程师认证制度,应从我国实际出发,形成一个由政府人才综合管理部门主导,由产业部门、企业、院校、工程界和专业社会组织紧密合作、合理分工的治理体系。

近日,由中国企业承建的南非最大的可再生能源项目——红石100兆瓦塔式熔盐光热电站顺利实现并网发电。

世界气象组织在《联合国气候变化框架公约》(以下简称《公约》)第二十九次缔约方大会(COP29)期间发布报告说,2024年有可能成为有记录以来最热的一年。

在刘汉龙指导下,肖杨凭借在微生物加固土体力学领域的丰富研究成果,获得国家杰出青年科学基金资助。

到点自动发车、区间自动运行、到站自动对标停车、车门站台屏蔽门联动开启……京张高铁在全球第一次实现了运营时速350公里的有人值守自动驾驶。

中欧科技合作“龙计划”2024年海洋遥感高级培训班日前在海南三亚开班。在11日上午举办的开幕式上,近30位国内外遥感领域知名专家和近60位来自海洋遥感领域优势科研院所与高校的青年科研人员共同参加活动。

近年来,北京涌现出一批新能源、人工智能、智能制造、先进制造等领域的高科技民营企业,目前已逐渐形成技术和品牌优势。

记者从国家国防科技工业局获悉,在12日开幕的第十五届中国航空航天博览会上,国家国防科技工业局、国家航天局“中国军工”“中国航天”展台亮相。

该项目位于福建东山县杏陈镇、前楼镇海域,该地区多年平均日照时间为2204小时,太阳能资源丰富,年平均风速5.2米/秒、最大风速可达48米/秒。

在“夸父”设施园区,有数座单体建筑(科研厂房),它们都是聚变堆主机关键系统的子系统,每个科研厂房里都有多个系统正在建设和运行。

未来,核聚变能将在人类的能源系统中占据非常大的比重,来自核聚变的清洁、持久且便宜的电能会走进千家万户。

非编码RNA可能成为未来癌症诊疗的新指标和新靶点,其独特的细胞类型特异性表达也为实现个性化医疗提供了可能。

11月11日,空军八一飞行表演队和空军航空大学“红鹰”飞行表演队展翅珠海,以独特的方式庆祝中国人民解放军空军成立75周年。

在华南师范大学教育信息技术学院教授钟柏昌看来,用信息化手段为水火箭这类跨学科教学项目“赋能”,是开展科普教学创新的有效尝试。

(责任编辑:admin)关键词: